Wie ich euch bereits erzählt hatte, habe ich mir vor einiger Zeit die Hand verletzt. Seither begleiten zahlreiche Physiotermine, Gymnastik und Sorgen meinen Alltag. Ich investiere viel Zeit, Energie und Gedanken in die Wiederherstellung von Beweglichkeit, Kraft und Koordination. Vieles, was mir bis dato wichtig und lieb war, kann ich – zumindest bis auf weiteres – nicht mehr tun. Die gewohnten Fertigkeiten, über die man sich als Gesunder fast nie Gedanken macht, erobere ich nur sehr langsam und in kleinen Portionen wieder zurück. Dies ist eine meiner bisher größten Prüfungen in puncto Geduld.

Der Krisenfall

Als die erste (Teil-)Diagnose kurz nach dem Unfall gestellt war, dachte ich damals optimistisch „Ok, nochmal Glück im Unglück gehabt. In ca. 6 Wochen ist das Ganze verheilt plus vielleicht ein paar wenige Wochen Reha. Dann müsste alles wieder ok sein.“ Pustekuchen! Abgesehen davon, dass das genaue Ausmaß meiner Verletzung, also auch die Begleitschäden noch nicht absehbar waren, hatte ich nicht auf dem Schirm, was es genau bedeutet, den Alltag nur mit einer Hand zu bewältigen. Kurz gefasst, sie fehlt weit mehr als gedacht. Autofahren, Tango tanzen, Gitarre spielen und diverse Kontaktsportarten. Alles, was für meine Zufriedenheit und Balance von Bedeutung war, brach schlagartig weg. Darunter litt ich mehr als unter den physischen Schmerzen und teilweise noch immer. Von den gewohnten Handlungen im alltäglichen Leben ganz zu schweigen.

Dieser Beitrag soll jedoch kein Klagelied werden. Denn Selbstmitleid hilft mir nicht weiter – die tatkräftige Unterstützung meines Umfeldes sowie meiner Therapeuten hingegen schon. Lieber möchte ich euch erzählen, wie ich meine Situation bewältige und mich mental über Wasser halte. Wer jetzt aber ein ausgeklügeltes Konzept zur Krisenbewältigung erwartet, den muss ich gleich enttäuschen. Es gibt keins. Ich improvisiere.

Reiseabenteuer

Den Pausenknopf zu drücken und monatelang meiner Genesung entgegenzusehen, erschein mir als trostlose Zeitverschwendung. Also entschied ich mich, einfach weiterzuleben und zu unternehmen, was meine Stimmung heben könnte und wozu ich mich zumindest halbwegs imstande sah. Anstatt zu betrauern, was ich nicht mehr kann, konzentriere ich mich auf die Dinge, die ich kann und lote meine Grenzen aus. Das gibt mir Zuversicht und Kraft.

So bin ich etwa kurz nach der OP, wie ursprünglich geplant, mit der Familie nach Griechenland gereist. Sehr kurz danach, genauer gesagt. Es war nicht leicht, unter postoperativen Schmerzen und ärztlich angeordneter Hochlagerung des Armes schadlos durch die Menschenmengen an den Terminals und Gates zu manövrieren. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Zum Glück hatte ich unterwegs tatkräftige Hilfe mit dem Gepäck bzw. Unterstützung. Ein Spaziergang war die Anreise dennoch nicht.

Für den diesjährigen Sommerurlaub hatte ich einen mehrtägigen Trip in Mittel- und Nordgriechenland organisiert. Ein weiterer Kraftakt für mich, aber nicht unmöglich. Nach einer Woche ging es auch schon mit dem Mietwagen vom Hauptquartier in Peloponnes nach Lefkada, einer traumhaft schönen Insel im Ionischen Meer. Mit Gefrierbeutel überm Arm (die halten schön dicht) und Haushaltsgummis bin ich im türkisblauen Meer baden gegangen. Um die Hand vor Überwärmung zu schützen, habe ich ein feuchten Coolingtuch aus Mikrofaser darüber drapiert und mit Wäscheklammen befestigt. Das funktionierte prima. Komplett einzutauchen und richtig zu schwimmen ist natürlich schöner, aber so ging es auch. Kein Grund, am Strand zu verweilen und auf die Abkühlung zu verzichten. Man muss sich einfach zu helfen wissen. Mit meiner Konstruktion fühlte ich mich jedenfalls wie McGyver. B–)

Aber nur am Strand zu faulenzen ist auf Dauer nichts für mich. Also erkundeten wir eine ehemalige NATO-Radarstation aus dem Kalten Krieg. Ein wahrer Lost Place, der über Seperntinen und ungesicherte Haarnadelkurven nicht leicht zu erreichen war. Dort erkundeten wir die marode, aber eindrucksvolle Anlage. Ich stieg sogar einige Leitersprossen an einer der vier Riesenschüsseln hinauf und balancierte später auf einem Betonbalken des Fundaments. Ja, alles behutsam und einhändig – mit Handschiene. Ich war einfach begeistert von diesem Ort und wollte die positive Energie nutzen, um meinen Körper daran zu erinnern, dass er trotz der Einschränkung noch ein bisschen was draufhat.

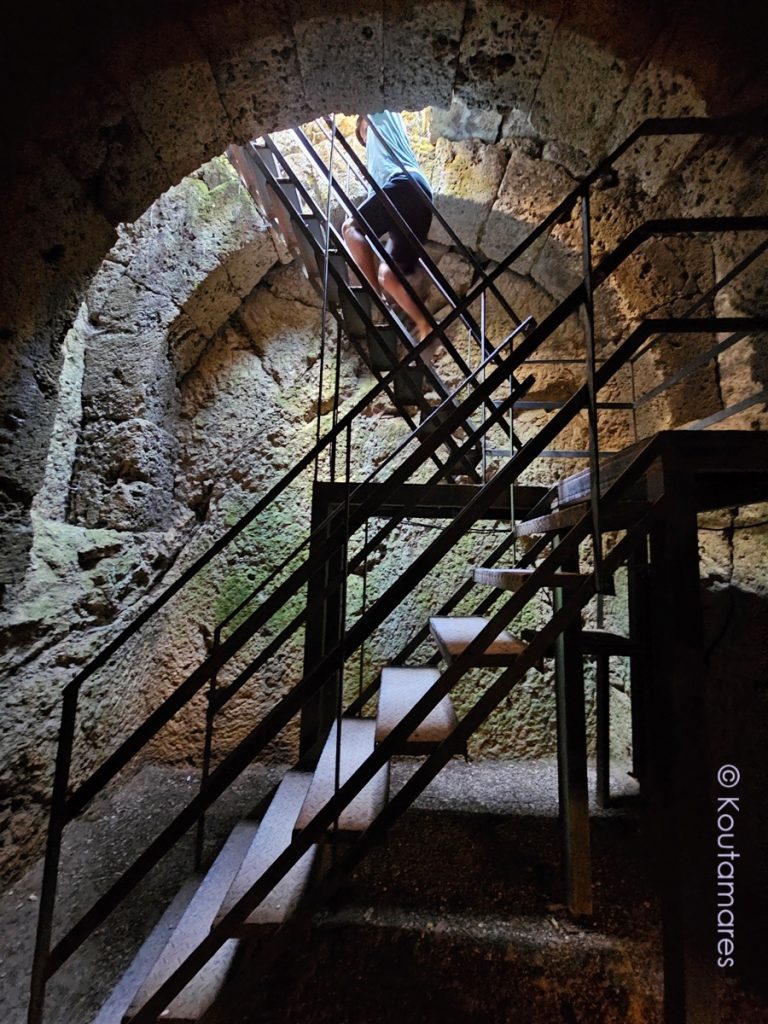

Zurück auf dem Festland besichtigten wir auf dem Weg nach Ioannina, das Nekromanteion in Acheron. Dort stieg ich in den Hades hinab, indem ich eine schmale steile Metalltreppen einhändig überwand. Richtig gelesen, wieder mal war ich im Hades, aber diesmal war es ein anderer Zugang. Es gibt mehrere verstreut in Griechenland. :–) Die Höhle war etwas unheimlich, aber auch schön kühl unter tage bei Außentemperaturen von rund 35°C.

Noch am selben Tag trafen wir in Ioannina ein. Mein erster Besuch dieser wunderschönen Stadt, aber sicher nicht mein letzter! Dank der Bemühungen eines Freundes haben wir viele Sehenswürdigkeiten in dieser geschichtsträchtigen Stadt besichtigt. Zwei Tage und zwei Nächte waren meinerseits ein bisschen knapp kalkuliert.

Auf der Rückreise zu unserem Hauptquartier auf Peloponnes besuchten wir noch die Tropfsteinhöhle von Perama, was wegen der vielen Stufen ziemlich anstrengend war. Ich musste mich mit der gesunden Hand sehr gut festhalten, weil ich keinen Sturz auf die operierte riskieren durfte. Aber trotzdem waren die Naturgebilde wunderschön sowie faszinierend und die Strapazen insofern lohnenswert.

Im direkten Anschluss machten wir noch einen kurzen Abstecher im Antike Theater von Dodoni, einem erstaunlich gut erhaltenen Amphitheater.

Apropos Theater. Auch unseren alljährlichen Besuch im Epidauros-Theater haben wir nicht ausgelassen. Die Tickets Andromache von Eurypides waren längst gebucht. Eine ziemlich coole und moderne Inszenierung. Tolle Choreos in dramatischer Beleuchtung.

Balance

Zurück in Deutschland ging es dann auch schon los mit der Physio. Parallel hierzu bekam ich Unterstützung aus der Traditionellen Chinesischen Medizin. Ich hatte und habe Glück mit meinen Therapeuten. Trotz der Therapien und meiner Anstrengungen um die Gesundheit meiner Hand, musste ich achtgeben, nicht zu sehr in diesen gewissen Krank-Modus zu verfallen. Bei den vielen Terminen passiert das schneller als einem lieb ist.

Das Praktizieren und weitergehende Erlernen von Tai Chi hilft mir dabei in vielerlei Hinsicht. Zum Glück konnte ich das Training einige Wochen nach der OP schrittweise wiederaufnehmen. Es ist aktuell die einzige regelmäßige Aktivität, die mir neben der Krankengymnastik möglich ist und somit mein Rettungsanker, wenn mich die gesundheitlichen Sorgen rund um meine Hand einholen. Daneben verhilft mir das Praktizieren auch zu einem guten Körpergefühl.

Völlig losgelöst

Das diesjähriges Sommerfest des örtlichen Luftsportvereins wollte ich eigentlich entspannt bei gutem Essen und Trinken auf festem Boden verbringen und einfach nur die Stimmung und die Flugshows genießen. Zumindest war ich fest entschlossen. Als ich dann aber die vielen Flugzeuge starten und landen sah, konnte ich es mir nicht verkneifen und stieg in einen antiken Doppeldecker (Tiger Moth), um an einem Rundflug teilzunehmen. Wieso ich auch nicht?, dachte ich mir. Schließlich brauche ich als reiner Passagier meine Hände kaum und muss nur beim Ein- und Aussteigen etwas auf mich achtgeben. Der Flug war im offenen Cockpit ein ganz besonderes Erlebnis und mein zweiter Rundflug dieser Art insgesamt. Insofern wusste ich halbwegs, was mich erwartete. Alles klappte prima und im unwahrscheinlichen Fall eines Absturzes wäre meine Hand ja nun wirklich mein geringstes Problem gewesen….

Think bigger…

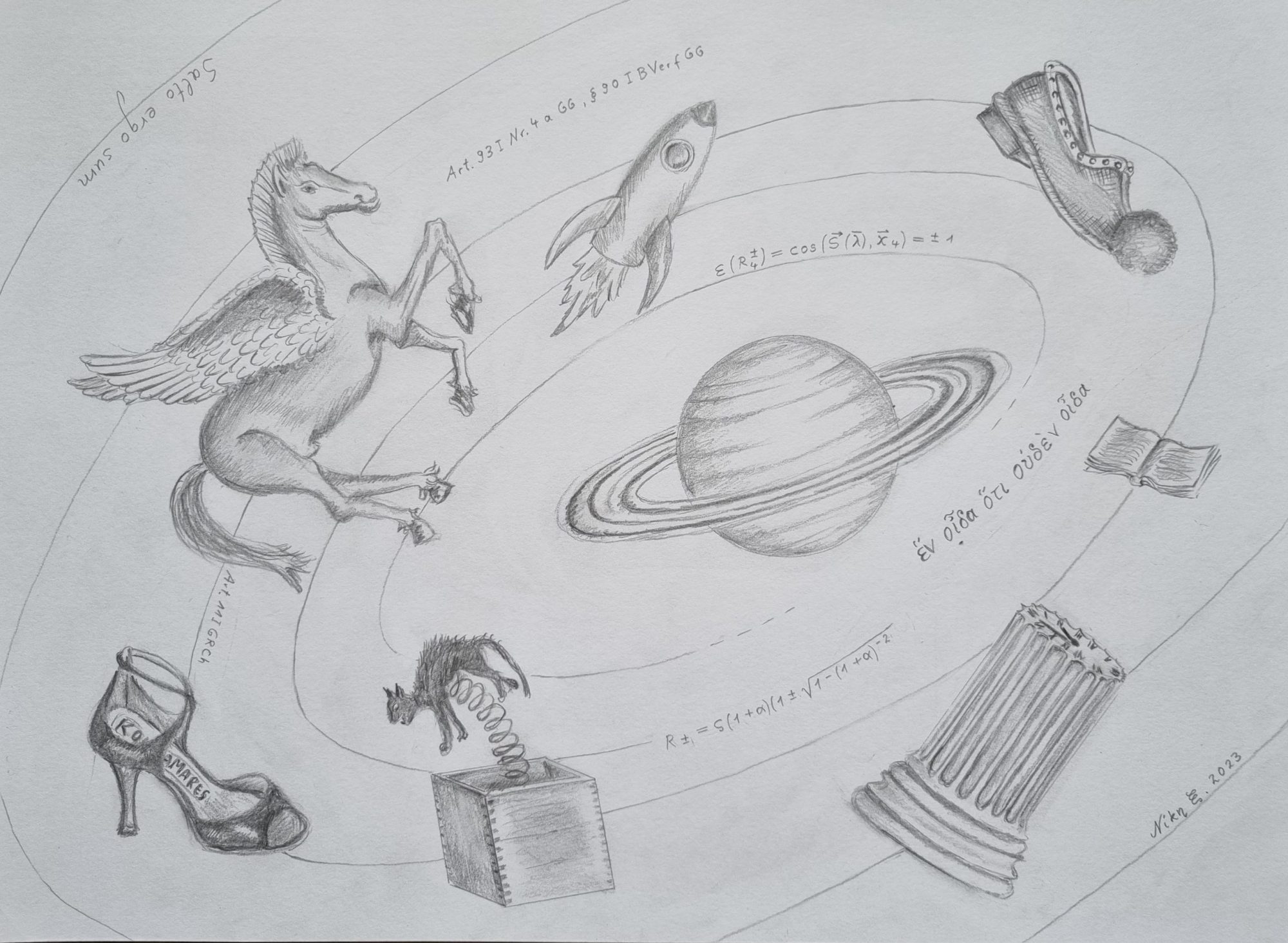

Möchte man sich in eine andere, d.h. bessere Stimmung versetzen, sollte man nicht passiv darauf warten, sondern selbst aktiv werden. So lautete inzwischen mein unausgesprochenes Motto. Also folgte ich, ohne groß zu überlegen oder besondere Erwartungen, einem Aufruf eines Bekannten, setzte mich mit dem Europäischen Raumflugkontrollzentrum (kurz ESOC) in Verbindung und schon wenig später wurde ich nach Darmstadt eingeladen, um zusammen mit anderen SF-Cosplayern die Gäste während des Feierlichkeiten zum Tag der Offenen Tür anlässlich des 50-jährigen Bestehens des ESA zu unterhalten. Nach der Zusage war ich zugegeben doch etwas aufgeregt. :–D

Zwar waren die Vorbereitungen sehr anstrengend, zumal ich die operierte Hand weiterhin schonen musste, aber es war positiver Stress. Wann sonst bitte hat man schon die Gelegenheit, einen Tag lang als Volunteer für die ESA zu arbeiten und dabei weitere kleine Brücken zwischen der europäischen Raumfahrt und der Welt der Science-Fiction zu schlagen?

Ein Rückzieher kam gar nicht in Frage. Und das erwies sich auch als genau das Richtige. Am 12. September war es dann auch so weit und gemeinsam mit den anderen Cosplayer-Kollegen hielten wir die Besucher und die Mitarbeiter bei Laune als hätten wir nie etwas anderes getan. Belohnt wurde diese Tätigkeit mit wunderbaren Erinnerungen, neuen Freundschaften, spannenden Unterhaltungen, vielen lächelnden Gesichtern, großartigen Fotos und einem exklusiven Goodybag, in dem viele tolle Sachen waren. Wir waren stolze Mitglieder der ESA-Open-Days-Crew. Übrigens, der Dino auf dem Gruppenbild war kein Cosplayer, sondern ein sehr sympathischer ESA-Ingenieur, der uns kompetent durch die Kontrollräume führte.

Während der gesamten Vorbeitungen und der Veransaltung hatte ich kaum Gelegenheit, über meine verletzte Hand nachzudenken, denn ich hatte selten so viel Spaß…. Für diese einzigartige Erfahrung bin ich sehr dankbar.

Man muss gewisse Muster im eigenen Gehirn erkennen und, falls notwendig, bewusst überschreiben. Einfach raus aus der (vermeintlichen) Wohlfühlzone!

…aaand action!

Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel… Drei Wochen nach meinem Besuch bei der ESOC nahm ich, als persönliche Herzensangelegenheit, an einem mehrstündigen Seminar in Schauspiel und Bühnenkampf teil. Das geschah unter gründlicher Abwägung von Risiko und Nutzen. Dafür hatte ich mich schon im Frühjahr, also lange vor dem Unfall angemeldet. Da ich mich sehr darauf freute, kam eine Stornierung nicht in Frage. Die Organisatoren und Teilnehmer nahmen Rücksicht auf meine Situation. So galt es, Stöß gegen sowie Stürze auf meine Hand unbedingt zu vermeiden. Insofern war ich 200% konzentriert und darauf bedacht, keinen Mist zu bauen. Entweder hielt ich meine Hand komplett aus der Übung raus und schützte sie hinter meinem Rücken oder ich baute sie sinnvoll ein, indem ich eine verletzt Spielende agierte – was eine gewisse Ironie hat!

Fazit

Zusammenfassend könnte man sagen, dass eine gesunde Mischung aus Abenteuerlust und Übermut meine medizinische Therapie gut ergänzt. Für mich funktioniert das, neben meiner Arbeit, die mich auf Trab hält, bisher ganz gut. Aber man sollte seine Fähigkeit und Grenzen jederzeit kennen. Von meinem Umfeld ernte ich für meine Aktivitäten und Resizilienz überwiegend Bewunderung, was mich wiederum verwundert, denn im Grunde möchte ich einfach nur leben, meine Tage sinnvoll, d.h. mit angenehmen Menschen und schönen Unternehmungen, verbringen. Nicht mehr und nicht weniger. Nur weil ich eingeschränkt bin, ändert das nicht mein Wesen. Meine Neugier und Abenteuerlust sind ungebrochen. Mir fiel auch erst vor kurzem auf, dass ich mir viel zugemutet habe. Insofern dient dieser Beitrag nicht nur der Berichterstattung und eurer Unterhaltung, sondern auch meiner persönlichen Aufarbeitung. Ich werde in den kommenden Wochen vielleicht trotzdem mal einen Gang runterschalten. Mit meinen Entscheidungen bin ich jedoch im Reinen und nur das zählt letztendlich. Jedenfalls bin froh, wieder vieles machen zu können und z.B. wieder beidhändig schreiben zu können, wenn auch langsamer als zuvor. Mit diesem etwas lang geratenen Post dürfte ich das unter Beweis gestellt haben. :–D